Connaître et maîtriser les risques liés à l'environnement

Quels risques peuvent menacer mon territoire ?

Risques majeurs

1. Définition : Qu’entend-on par risque de Transport de Matières Dangereuses ?

En 2009, près de 570 000 poids lourds (>5tonnes) ont circulé en France (Source : L’industrie automobile française, analyse et statistiques 2010), et on compte chaque année près de 5,7 millions de trajets de poids lourds transportant des matières dangereuses (sources : MEDDTL, DGPR).

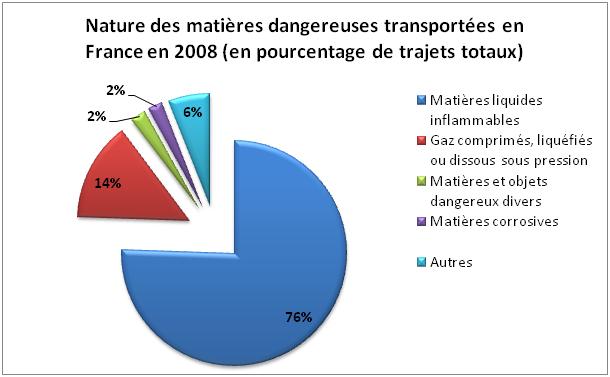

En France, le transport de produits pétroliers (76% du total) et de gaz (14%) sont les marchandises dangereuses les plus transportées, et sont essentielles à l’approvisionnement en fuel, essence, gazole ou GPL des millions de ménages français sur l’ensemble du territoire national.

Source : DGPR, MEDDTL. Réalisation : Orée.

Ces différents liquides, gaz ou produits peuvent avoir des caractéristiques dangereuses : explosivité, corrosivité, inflammabilité, etc. qui vont être source de risques, notamment en cas d’accident impliquant un véhicule transportant des matières dangereuses. Il faut cependant noter que dans la grande majorité des cas, les personnes victimes d’accidents impliquant des véhicules transportant des matières ne sont pas blessées par les matières elles-mêmes.

Pour reconnaitre les produits dangereux transportés en fonction de leur dangerosité, suivez ce lien.

Le transport par route de matières dangereuses, s’il est majoritaire, n’est cependant pas le seul mode possible. En effet, le transport peut également s’effectuer par rail, sur les cours d’eaux et l’océan, ou par canalisation. A titre d’exemple, le transport de matières dangereuses représentait plus de 12% du fret réalisé par la SNCF en 2001, essentiellement des produits pétroliers liquides et des produits chimiques. (Source : DDE de l’Oise)

2. Quelles sont les conséquences possibles d’un accident impliquant des matières dangereuses ?

En plus des risques classiques liés au transport (défaut du véhicule, état de la chaussée, conditions météorologiques, mauvaise conduite, etc.), la nature même des produits transportés peut être à l’origine d’accidents, dont les effets peuvent être :

- Une explosion peut survenir, notamment au sein des véhicules transportant des produits inflammables ou sensibles à la chaleur. Cette explosion peut être la source d’incendies, de destructions due à l’effet d’onde de choc ou aux débris résultants de l’explosion. (exemple 1 et 2 ci-dessous)

- Un incendie peut également être provoqué par un échauffement du véhicule ou une collision. (exemple 1 et 2 ci-dessous)

- Un nuage toxique, formé en raison d’une fuite, peut se propager par l’air, l’eau ou le sol, et provoquer des dommages importants aux riverains, à la faune et la flore. C’est par exemple le cas lors des marées noires. (exemple 3)

- Dans le cas du transport de substances radioactives, les effets peuvent aller de la contamination de personnes ou de l’environnement par des substances radioactives, à la réaction en chaîne entrainant une irradiation grave des populations riveraines.

Quelques cas d’accidents impliquant des matières dangereuses :

En France, plusieurs accidents ont déjà marqué les esprits, autant en matière de transports de matières dangereuses par route, par rail ou par voie maritime. :

Un ensemble routier transportant 17 000 l de fuel, 11 000 l de gasoil et 3 000 l de supercarburant sans plomb, percute les barrières automatiques d'un passage à niveau puis un autorail. L'attelage se rompt sous le choc. La citerne est projetée contre la maison de l'ancien garde barrière heureusement inoccupée et s'éventre. Le train s'immobilise 200 m plus loin. Une explosion se produit, suivie d'un violent incendie. Le Plan Rouge rapidement déclenché mobilise d'importants moyens sur 3 départements. La circulation est déviée. Le bilan de cet accident est lourd : 13 morts et 43 blessés dont 10 grièvement atteints. Des traces d'hydrocarbure sont observées dans un puits et 400 m² de terrain sont à dépolluer (1 MF). Plusieurs accidents ayant été recensés à ce passage à niveau, un pont sera construit 4 ans après.

Source : ARIA, MEDDTL.

Un convoi de 20 wagons quitte un tunnel vers 23h30 pour traverser une gare, quand 7 citernes de 80 m3 d'essence déraillent. Un essieux dont l'une des boites de roulement s'est trop échauffée s'est rompu sur un wagon. Des traces sur les traverses et ballasts attestent que ce dernier suit le convoi sur 300 m et quitte les rails vers un aiguillage à 100 ou 150 m en amont du déraillement. Virole déchirée sur 1/3 de longueur, clapet de fond arraché… 4 citernes se vident, un violent incendie se déclare, le mécanicien éloigne le reste de la rame. Un wagon renversé s'ouvre 15 à 20 min plus tard générant une explosion et une boule de feu ; le flux thermique seul aurait incendié une habitation et un pré à 100 m des voies. Des ruisseaux d'hydrocarbures (HC) en flamme se déversent 20 m en contrebas dans une rue bordée d'immeubles qui canalise l'essence enflammée, 15 habitations et 15 véhicules sont détruits. Des plaques d'égouts en fonte sont projetées à 15 ou 20 m de haut, puis un incendie et des explosions détruisent la station de relevage des eaux pluviales à 250 m en aval évitant ainsi une pollution du Rhône. L'incendie est éteint le matin par 250 pompiers. Dans un périmètre de 600 m, 1 000 personnes ont été évacuées de nuit, 6 sont blessées : le mécanicien et 2 riverains brûlés superficiellement, 3 victimes de fractures et contusions en fuyant devant les flammes. Mandaté par la commune et la Sté ferroviaire, un bureau d'étude évalue les conséquences de l'accident et suit la mise en sécurité du site : nettoyage / inertage des égouts par pompage et ventilation (3 000 m³/h), inventaire des regards d'accès, contrôles des teneurs en gaz et des collecteurs pour éliminer d'éventuelles poches d'HC... Puis sa dépollution. 20 m³ d'HC restants dans les wagons, 300 m³ ont été perdus ; 200 m³ brûlés / volatilisés lors des explosions, dans les égouts ou après ventilation et 100 m³ dans le sol et la nappe (- 1 à - 4 m), mais le captage d'eau communal en amont n'est pas menacé. En quelques heures, 16 piézomètres sont forés. En 4 jours, 110 prélèvements d'eau et 250 mesures de «gaz» dans les sols, journalières durant 1 semaine, permettent d'évaluer la pollution. La chaleur du feu a favorisé le dégazage du sol, mais les mesures révèlent une pollution sur 1 m de profondeur dans le talus sous les voies (1,1 ha), ainsi que du sous-sol de la zone urbanisée du talus jusqu'à 80 m (1,5 ha). Des teneurs en HC supérieures aux 2 500 ppm max. des appareils sont relevées. Un drain CNR le long du talus draine les HC qui surnagent, une partie est récupérée avant la station. Pour rabattre la nappe, 5 puits (diam. 1,2 m) sont creusés dés le 18/01/93. Les zones à valeurs anormales persistantes seront ventilées et dépolluées. Déjà utilisée après un accident sur cette voie ferrée en décembre 1990 (ARIA 2438), la technique de «venting» retenue va limiter délais et coûts de traitement. Au nord et au sud des terrains pollués, 2 réseaux mettent les sols en dépression (DP=250 mb) et une barrière hydraulique complète le dispositif à l'est. Les HC drainés sont incinérés dans 2 fours mobiles. 98 % des HC seront récupérés en 4 mois durant lesquels une centaine de personnes est relogée. Selon la Sté ferroviaire, réhabilitation et indemnisations (tiers et commune) s'élèvent à 70 MF (1993), dont 15 MF pour reconstruire la station et 5 MF de traitement. Celle-ci crée peu après une entité pour suivre en temps réel les wagons isolés (trafic diffus) et convois, ainsi que conseiller et informer en cas d'accident de transport pour recourir à bon escient aux moyens de secours publics. Transport ou IC, les conséquences potentielles d'un épandage massif incontrôlé de liquides inflammables impliquent une intervention urgente pour en limiter la propagation et la mise en oeuvre rapide de moyens pour évaluer et traiter la pollution. Des risques élevés notamment lors de déversements dans les réseaux (ATEX…) qui méritent d'être pris en compte dans les études de dangers et plans de secours. Au-delà de la mise en oeuvre des premières mesures de secours, la question de la limitation de l'extension de la pollution du sous sol et des réseaux d'égouts par les hydrocarbures s'est rapidement posée. Les entités en présence (commune, société de transport ferroviaire et administration) ont été confrontées dans l'urgence à la nécessité de prendre des décisions pour évaluer sans retard l'extension de la pollution, la gravité des conséquences intervenues et potentielles, ainsi que pour mettre en oeuvre des mesures de prévention de la propagation des hydrocarbures alors que les responsabilités n'étaient pas clairement établies et qu'aucune estimation de la durée et du coût de ces mesures n'était disponible.

Source : ARIA, MEDDTL.

A la suite d'une violente tempête, le pétrolier LE TANIO transportant 26 900 T de fioul lourd se brise en deux au large de l'île de Batz ; 6 000 t de fioul se déversent dans la mer. Malgré le vent violent, un cargo localise rapidement l'épave. La préfecture maritime de l'Atlantique organise aussitôt les secours par l'intermédiaire du centre opérationnel de la marine nationale. Le bilan humain de l'accident fait état de 8 personnes disparues.

Source : ARIA, MEDDTL.

3. Comment savoir si ma collectivité est concernée ?

De part l’importance du nombre de véhicules transportant des matières dangereuses, l’ensemble du territoire national peut être soumis au risque TMD. Cependant, certains territoires sont plus vulnérables que d’autres, notamment au niveau des axes routiers importants (autoroutes ou routes départementales) mais également au niveau des zones d’activités chimiques ou pétrochimiques, où le transfert et la manutention de matières dangereuses peuvent être à l’origine d’un risque plus important.

Téléchargez le cahier des charges d'une_plateforme multimodale modèle rail-route, élaboré par le SPIRAL de Lyon

S’il n’existe pas aujourd’hui de base de données publique susceptible de donner des statistiques ou cartes de circulation précises concernant le TMD par route, fer ou maritime à l’échelle nationale (cf. ci-dessous pour le transport par canalisation), ces axes routiers importants et ces zones d’activités constituent des points à surveiller prioritairement. Certaines préfectures et collectivités territoriales ont néanmoins réalisé des études spécifiques au risque de TMD sur leur territoire :

Préfecture départementales et/ou régionales :

Exemple 1 : Préfecture de Rhône-Alpes et du Rhône

Exemple 2 : Préfecture de la Somme

Contactez votre préfecture pour connaitre les actions menées par les services décentralisésde l’Etat sur votre territoire.

Collectivités territoriales :

Exemple 1 : Grand Lyon

Exemple 2 : Amiens Métropole

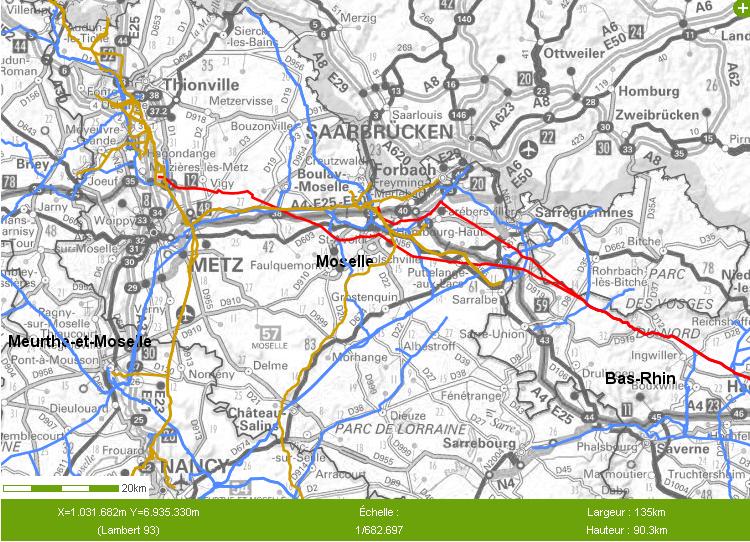

Pour les matières dangereuses transportées par canalisation, le MEDDTL a mis en ligne une cartographie référençant les différentes canalisations d’hydrocarbures, de gaz ou de produits chimiques présents sur le territoire métropolitain

Exemple de carte obtenue grâce à ce site :

4. Quel pourrait être l’impact du changement climatique sur le risque de TMD ?

Les matières dangereuses qui sont transportées le sont dans des conditions qui les rendent théoriquement insensibles aux conditions extérieures. C’est pourquoi, quels que soient les changements que pourrait subir le climat dans les années à venir, la dangerosité des matières considérées comme dangereuses restera identique.

Néanmoins, le risque d’accident pour les véhicules de transports s’accroît lorsque les conditions climatiques se détériorent : distance de freinage plus longue en cas de chaussée mouillée, visibilité décrue lors de fortes pluies, conditions navigations dangereuses en cas de tempêtes, etc. Or, le dernier rapport du GIEC prévoit une hausse des évènements climatiques extrêmes de cet acabit, c’est pourquoi les véhicules seront vraisemblablement de plus en plus confrontés à des conditions de circulation rendues périlleuses, et accroitre ainsi le risque TMD dans les prochaines décennies.